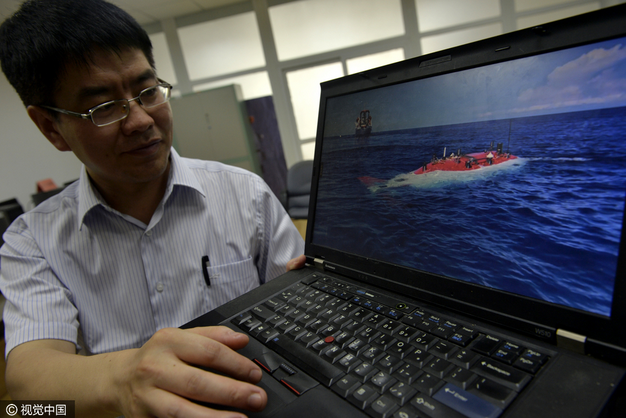

2016年7月18日,遼寧沈陽,中國科學院沈陽自動化研究所水下機器人研究室博士研究員劉開周作為“蛟龍號”的潛航員曾經七次潛航,主要負責中科院沈陽自動化研究所自主研制的主控制系統。

7000米深海海底本該一片黑暗,實際上卻是一片色彩斑斕,既有黃色、紫色的海參,也有白色的螃蟹、透明的玻璃海綿。深海的蝦是紅色的。

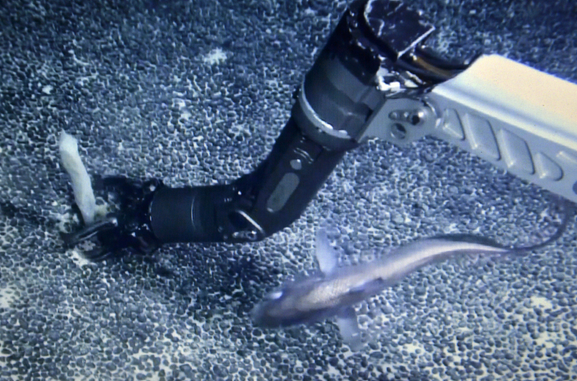

記者:潛航員在下潛過程中是否也要穿“航天服”,在艙內是否會失重? 劉開周:每下潛10米壓力就增加一個大氣壓,但是“蛟龍號”艙內基本是恒壓的,不需要穿“航天服”,也不會經歷失重。 圖為機械臂采集樣本,一條深海魚在周圍徘徊。

記者:7000米深的海底環境怎么樣? 劉開周:在“蛟龍號”下潛過程中,開始會看到觀察窗外透出生物發出的亮光,但是幾百米以下窗外已一片漆黑,即便是打開了“蛟龍號”10個遠光燈,也僅能看到10余米的距離,海底溫度只有一兩度。圖為蜘蛛蟹。

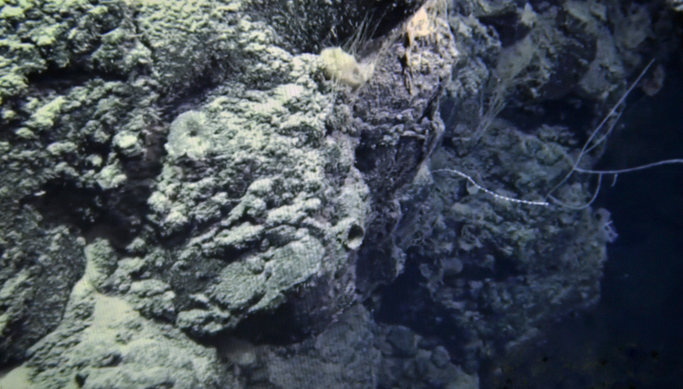

記者:深海海底地貌和陸地一樣嗎? 劉開周:海底地貌和陸地大致一樣,也有高山、峽谷、平原、盆地,甚至還有火山。有時“蛟龍號”在海下深潛運行中迎面就會遇到陡峭的懸崖峭壁,有時還會遇到海下火山,附近海水溫度最高能達300多度。我們要在這個環境下避開噴發的“黑煙囪”,還得取得附近海底的物質樣本。圖為海底的山。

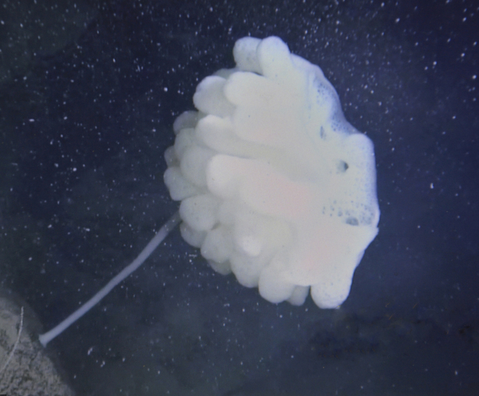

記者:海底生活的動植物是像我們看電視里那樣豐富嗎? 劉開周:淺海區生物還相對豐富,但是進入深海區有點像荒漠,過很長時間才能看到飄過來的很少見的魚。有時候還能看到長得像植物似的動物,有的動物外形就像是盛開的百合花一樣美麗,有的像是一棵蒲公英。 在歷年海試過程中,有時可以看到正在蠕動的五顏六色的海參,有紫色、黃色、白色透明的、有的還發著點點亮光。還有紅色的蝦、海星、成群棲息的螃蟹。圖為深海生物。

記者:“蛟龍號”通過哪些部位收集這些生物標本? 劉開周:一般從海面潛至7000米深的海底約需3個小時,“蛟龍號”可以連續在海中工作10個小時。在“蛟龍號”的前方有兩只機械手臂,這個手臂非常靈活,不僅能夠抓取海底生物、礦物,而且能夠使用網兜捕捉游動的海底生物。 機械手由主、副手構成,就是潛航員在艙內操控臺上控制兩個微縮的手臂,從而控制著艙外的兩個大機械手。潛航員在日常練習中能夠使用一只機械手握著水瓶,向附近的紙杯倒水,滴水不漏。圖為深海的玻璃海綿。

記者:每次深潛后,在海下會不會留下一些紀念物? 劉開周:基本上每次深潛時,都會在海底插上蛟龍號紀念標志。在中國南海海底科考后,在海底插入了五星紅旗的標識,還擺放了“龍宮”等中國元素的紀念物。圖為深海的玻璃海綿。

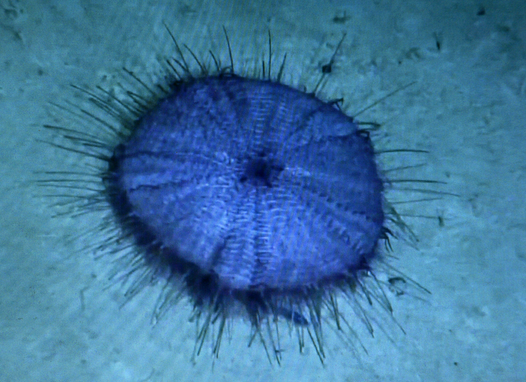

記者:“蛟龍號”多次的海底科考,有無重大的海底發現? 劉開周:伴隨著“蛟龍號”從幾百米深,下潛至4000米直至7000米深,科考的驚喜發現也越來越多。像是在中國南海就發現了多金屬結核等物質,這些豐富了我國科研成果。每次“蛟龍號”回收后,眾多科學家都是欣喜分享這些海底標本。圖為海膽。

記者:艙內的工作環境舒適嗎? 劉開周:艙內工作空間較為緊張,要是一個人活動就得另外兩人配合。并且艙內溫度變化大,在海面上艙內悶熱潮濕,溫度能有30多攝氏度。但是下潛越深溫度就越低,要是到7000米的深海,艙內溫度僅有14攝氏度。 水下的伙食有點像野餐,會帶一些面包、巧克力、水果等,但絕對不能吸煙。另外,由于“蛟龍”號上沒有衛生間,因此艙內解手不便,在下潛前一天和下潛過程中,他們都盡量少喝水,避免吃辛辣食物。圖為深海生物,

602030鋰電池300毫安3.7...

602030鋰電池300毫安3.7...

京公網安備 11011202001879號

京公網安備 11011202001879號